Electronique

> Théorie

> Afficheurs

> Afficheurs à LED

Dernière mise à jour : 02/09/2012

Présentation

Les afficheurs à LED sont des afficheurs qui permettent de visualiser un chiffre ou un nombre à l'aide de segments lumineux. Les sources lumineuses sont internes au composant et permettent l'affichage même en pleine nuit, ce qui n'est pas le cas des afficheurs LCD non rétro-éclairés. C'est quasiment toujours ce type d'afficheur qui est utilisé sur les radio-réveils quand la couleur des chiffres est verte ou rouge. Les afficheurs à LED émettent la plupart du temps une lumière rouge ou verte, mais on en trouve aussi qui rayonnent dans le jaune et même dans le bleu, bien qu'ils soient moins répandus à cause de leur prix plus élevé. Il existe aussi des afficheurs fluorescents émettant une couleur bleue, mais il s'agit d'un type d'affichage de conception totalement différente, à ne pas confondre avec les afficheurs à LED bleues.

Constitution d'un afficheur à LED

Les afficheurs à LED comportent autant de LED que de segments à afficher, il y a une LED pour chaque segment. Chaque LED est toute petite et forme juste un point émissif, et la lumière est ensuite diffusée sous forme d'un bâton pour représenter un segment. Imaginez simplement un triangle dont la pointe est dirigée vers le bas (pointe = LED) et dont la surface rectiligne (base du triangle retourné) est la partie visible du segment que l'on voit s'allumer.

Pour afficher un chiffre compris entre 0 et 9, il faut au moins sept segments, et à ces segments ont été par convention attribuées les sept premières lettres de l'alphabet : A, B, C, D, E, F et G.

Visualisation d'un chiffre

Pour afficher un chiffre donné, il suffit d'allumer les segments qui vont bien. Par exemple, pour afficher le chiffre 1, il faut allumer les segments (LED) B et C, et pour afficher le chiffre 2, il faut allumer les segments A, B, G, E et D. Même principe pour les autres chiffres.

Remarque : l'affichage des chiffres 6 et 9 dépend du circuit de commande, on peut trouver ces chiffres avec ou sans queue : segment A allumé ou éteint pour le chiffre 6, et segment D allumé ou éteint pour le chiffre 9. Personnellement, je trouve l'affichage plus joli quand les queues des chiffres sont allumées.

ou

ou  et

et  ou

ou

Point décimal

Certains afficheurs numériques possèdent une huitième LED ronde disposée à gauche ou à droite des segments, destinée à représenter le point décimal (la virgule). Certains ont même deux points décimaux, un à gauche et l'autre à droite. D'autres encore ont deux points disposés du même côté, en haut et en bas. Et pour finir, d'autres ont deux points diamétralement opposés, en bas. Le point décimal est généralement appelé DP (Decimal Point).

Alimentation des segments

Comme chaque segment est une LED, une résistance de limitation de courant doit être ajoutée en série avec chacun d'eux. Le calcul de la valeur de cette résistance de limitation est le même que celui à appliquer pour les LED "ordinaires", et est discuté à la page Alimentation d'une LED). Exception : certains circuits intégrés de commande d'afficheur disposent de sorties dont le courant est limité, par exemple à 10 mA. Comme dans ce cas précis le courant ne risque pas de dépasser cette limite interne, l'absence de résistance en série avec les segments n'est pas préjudiciable à l'afficheur.

Remarque : la consommation d'un afficheur unique ne doit pas être prise à la légère. Quand tous les segments d'un seul afficheur classique sont allumés (chiffre 8), cela représente tout de même une consommation de l'ordre de 70 mA. Pensez-y si l'alimentation se fait par pile...

Cathode commune ou Anode commune

Afin de limiter le nombre de connections au composant, toutes les LED sont réunies en commun avec une de leurs deux pattes de connection. Pour sept segments (sept LED), cela permet de réduire de 14 à 8 le nombre de broches. Afin de faciliter l'adaptation aux différents circuits de commande existants, les constructeurs ont décidé soit de relier toutes les anodes entre elles, soit de relier toutes les cathodes entre elles. Un même afficheur peut donc parfois être décliné en version "Anode commune" ou en version "Cathode commune" (abréviations AC et CC à ne pas confondre avec Alternatif et Continu). Il existe de ce fait deux possibilités d'alimentation des segments (LED). Si anode commune, on relie l'anode commune au pôle le plus positif de l'alimentation, et on alimente chaque segment par une tension "négative" (négative par rapport au pôle le plus positif). Si cathode commune, on relie la cathode commune au pôle le plus négatif de l'alimentation, et on alimente chaque segment par une tension positive. Les deux schémas ci-dessous montrent comment procéder au raccordement des segments et de la connection commune pour l'affichage du chiffre 5, dans les deux cas de figure.

Certains circuits intégrés de commande d'afficheur, tel le CD4543, permettent de choisir (par une simple broche de commande à placer à l'état logique haut ou à l'état logique bas) si les sorties suivent une logique positive ou une logique négative. Ce type de circuit est donc à même de pouvoir piloter aussi bien des afficheurs à anode commune qu'à cathode commune. Bien entendu, le point commun de l'afficheur doit être raccordé au bon pôle d'alimentation.

Afficheur Cathode Commune à la place d'un afficheur Anode Commune ?

Vous aimeriez bien installer un afficheur à anode commune là où le circuit de commande est fait pour piloter un afficheur à cathode commune. Ou l'inverse. Est-ce possible ? La réponse est oui, dans certains cas. Je n'ai pas pris le temps d'explorer tous les cas possibles, mais si l'idée vous intéresse, je vous invite à réfléchir aux deux adaptations proposées sur le schéma qui suit.

Ca n'a pas été testé en grandeur réelle, ce n'est pas sexy, mais ça constitue un point de départ.

Exemples pratiques d'afficheurs

On voit parfois sur mes schémas et sur ceux des autres des afficheurs LED sept segments avec des indications sommaires de câblage. Bien souvent, il s'agit d'afficheurs de type "générique" et ne correspondent pas directement à un modèle que l'on peut acheter. La raison en est que vous pouvez utiliser plusieurs modèles d'afficheurs à anode commune ou à cathode commune. Pour ma part, j'utilise souvent les afficheurs de type D350PA (anode commune) ou D350PK (cathode commune) qui possèdent deux rangées de 5 broches en haut et en bas.

Dans ce cas précis, les broches notées K1 et K2 correspondent aux cathodes mises en commun dans l'afficheur, les deux broches sont reliées entre elles en interne. Il en est de même pour les broches notées A1 et A2 qui font référence aux anodes communes. Il existe d'autres types d'afficheurs (autres références) qui adoptent le même brochage. Par exemple TDSR5150 (anode commune) ou TDSR5160 (cathode commune). Mais vous pouvez bien sûr adopter d'autres afficheurs avec des broches positionnées différemment.

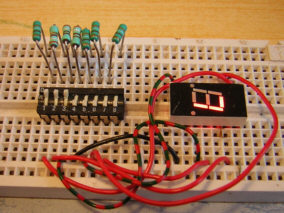

Expérience avec mon fiston

Pour mettre ça en pratique, j'ai monté sur une plaque d'expérimentation, un afficheur sept segments et quelques microswitches pour allumer les segments à volonté, un par un :

Puis j'ai demandé à mon garçon d'activer les microswitches nécessaires pour afficher tel chiffre ou telle lettre. La première manip s'est soldée par un beau Pssshhhh suivi d'un Paff ! et un segment a rendu l'âme. C'est de ma faute, j'avais laissé les pattes des résistances de limitation de courant trop longues, et un court-circuit a eu lieu, alimentant le segment "a" directement sous 9 V, sans limitation de courant. Le segment s'est éclairé pendant 2 secondes en faisant Bzzz (c'est la première fois que j'entend une LED faire du bruit), puis à laissé une belle trace noire sur la plaque d'expérimentation, le substrat de l'afficheur avait complètement fondu et cramé. Odeur aussi forte et désagréable qu'un condo qui pète, Timothée et moi avons bien rigolé. Je suis sûr que vous aussi vous rigolerez si cela vous arrive ;-).

Circuits de commande

Nous avons vu que pour afficher un chiffre, il faut alimenter en tension continue les segments qui correspondent au chiffre en question. A moins de toujours vouloir afficher le même chiffre, il est peu probable que vous reliiez "en dur" chaque segment avec sa résistance de limitation de courant. Au lieu de ça, vous préfèrerez sans doute pouvoir afficher n'importe quel chiffre à partir d'un code binaire simple (de type BCD par exemple) ou effectuer un comptage à partir d'impulsions répétitives. Il faut admettre que ces opérations seraient relativement compliquées à mettre en oeuvre si vous deviez les réaliser avec des composants classiques tels que des portes logiques, car il faut transformer un mot binaire en un "mot spécial afficheur sept segments". Il existe heureusement des circuits spécialisés qui se chargent de toute la complexité du décodage, et permettent ainsi de grandement faciliter la conception des montages. Les circuits intégrés CD4511 et CD4543 sont deux exemples de circuits assurant ce décodage "complexe" (voir exemple d'utilisation avec un CD4543 à la page Compteur 001).

Afficheurs multiples

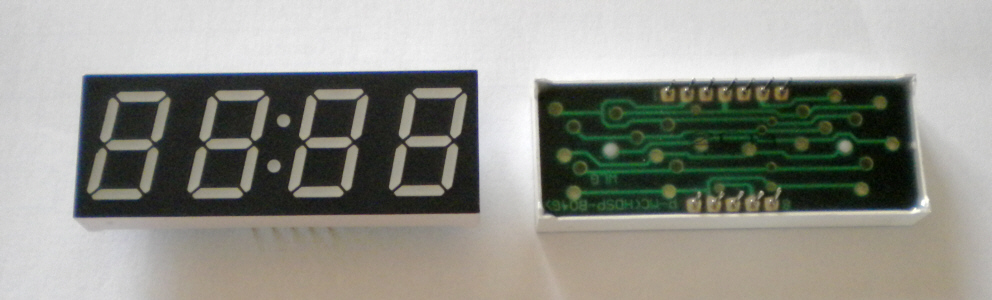

Quand il s'agit d'alimenter plusieurs afficheurs pour représenter un nombre important (par exemple 2376), il est recommandé de recourir au multiplexage avec un afficheur multiple, plutôt que d'utiliser quatre afficheurs commandés chacun de son côté.

Ceci pour deux raisons. La première raison est que le nombre de connections peut encore être réduit, puisqu'il peut passer de 18 connections à 10 connections pour deux chiffres, et de 36 connections à 12 connections pour quatre chiffres (avec point décimal).

Type d'afficheur utilisé dans mon affichage LED 007.

La deuxième raison concerne la consommation électrique, qui est divisée par le nombre d'afficheurs utilisés. Le multiplexage consiste en effet à n'illuminer qu'un afficheur à la fois : le premier, puis le second, puis le troisième, etc, mais à une vitesse suffisemment élevée pour que l'oeil n'y voie que du feu. Pour plus de détails, merci de vous reporter à la page Affichage et multiplexage. Ce procédé réduit un peu la puissance lumineuse apparente, mais cela ne pose guère de problème dans la majorité des cas. Si la vitesse de balayage des chiffres est trop faible, vous risquez d'observer un scintillement, un peu comme si les afficheurs surfaient sur des vagues (on peut observer ce phénomène sur certains radio-réveils). On retrouve donc pour ces afficheurs multiples, non pas une connection commune (anode commune ou cathode commune), mais autant de connections communes qu'il y a de chiffres. Sur les dessins ci-avant, les connections communes sont appelées 1 et 2 ou 1, 2, 3 et 4. En contrepartie de ces deux avantages, le circuit de commande peut être un peu plus compliqué, surtout si on décide de le réaliser avec des circuits intégrés ordinaires.

Remarque : vous pouvez tout à fait utiliser des afficheurs simples (isolés) pour constituer un afficheur multiple. Il suffit de relier en parallèle toutes les connections des segments de même nom : connection du segment A de l'afficheur N°1 relié en parallèle avec la connection du segment A de l'afficheur N°2 et avec la connection du segment A de l'afficheur N°3, connection du segment B de l'afficheur N°1 relié en parallèle avec la connection du segment B de l'afficheur N°2 et avec la connection du segment B de l'afficheur N°3, etc.

Réglage de luminosité

Régler la luminosité d'un afficheur à LED n'est pas aussi évident que ça. La solution d'un potentiomètre placé en série avec le point commun de l'afficheur (anode commune ou cathode commune) ne peut pas convenir car la consommation de l'afficheur dépend du nombre de segments affichés. En clair, avec une position donnée du curseur du potentiomètre, les segments seront d'autant moins éclairés qu'il y en aura d'allumés en même temps. La solution "un potentiomètre par segments (avec résistance talon pour éviter le pire au niveau afficheur ou circuit de commande) peut convenir mais je vous laisse imaginer le côté pratique de la mise au point... Une solution élégante et assez simple consiste à ajouter un circuit oscillateur dont la fréquence est fixe et le rapport cyclique ajustable (oui, il s'agit bien d'un générateur PWM / MLI) entre la cathode commune et la masse ou entre l'anode commune et le +alim. En jouant sur le rapport cyclique (manuellement avec un potentiomètre ou automatiquement avec une LDR qui reçoit la lumière du jour), on modifie la puissance lumineuse apparente. Deux cas peuvent se présenter, selon que les afficheurs sont ou non multiplexés.

Afficheurs non multiplexés

C'est le cas le plus simple. Il suffit de couper la liaison entre le point commun de l'afficheur et le pôle d'alimentation qui lui correspond (masse si afficheur cathode commune ou +alim si afficheur anode commune), et d'y insérer un transistor classique de type 2N2222 (NPN), 2N2907 (PNP), BCxxx ou même un FET BS170 (canal N) ou BS250 (canal P) par exemple. Dans le cas d'un affichage multiple (attention, je n'ai pas dit multiplexé), un seul transistor suffit, il n'est pas nécessaire d'en prévoir un par afficheur. Le tout est que ledit transistor supporte un courant égal au courant circulant dans tous les afficheurs quand tous les segments sont allumés.

Afficheurs multiplexés

Un poil plus "complexe" à mettre en oeuvre si on le compare à la solution précédente, mais ça reste à la portée de tout le monde. Pourquoi plus complexe ? Car dans le cas d'un affichage multiplexé, le point commun des afficheurs (cathode commune ou anode commune) n'est pas relié directement à l'un des pôles d'alimentation, mais passe par un circuit de commande qui bien souvent n'est qu'un simple transistor qui assure la mise sous tension de l'afficheur quand vient son tour de s'activer. La modification dans ce cas consiste à couper l'arrivée du signal de commande d'origine et de réaliser une fonction ET avec le signal PWM servant au réglage de luminosité. Pour éviter un scintillement gênant des afficheurs, il convient de choisir une fréquence de découpage du signal PWM au moins cinq à dix fois plus élevée que la fréquence de raffraichissement des afficheurs. Par exemple si quatre afficheurs sont sollicité à un rythme de 300 Hz (75 Hz pour chaque afficheur), il faudrait un signal PWM de fréquence égale ou supérieure à 400 Hz environ (disons 500 Hz à 1 kHz).

Cas simplifiés

Certains circuits intégrés de commande d'afficheur à LED disposent d'une entrée de validation d'allumage des segments. Si cette entrée existe, il faut en profiter, certains fabricants proposent d'ailleurs d'utiliser cette entrée pour une telle utilisation.

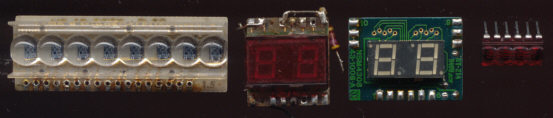

Taille des afficheurs

Pour cet aspect mécanique, vous avez le choix. Il existe des affichages miniatures qui sont tellement petits, qu'une lentille (loupe) est nécessaire pour voir le chiffre (usage calculatrice ou appareils de mesures). Rassurez-vous, la loupe fait partie intégrante du système d'affichage. Il en existe aussi de très grands, destinés à l'affichage public (numéro d'étage dans ascenseur, affichage de scores sur tableaux de bord). Quand il s'agit d'afficher des chiffres qui doivent être visibles depuis plusieurs dizaines ou centaines de mètres (scores dans les stades de sport), on n'utilise plus des afficheurs à segments simples, mais on crée des afficheurs géants avec des segments constitués... de leds individuelles (par exemple 60 leds pour un seul segment).

Afficheur à LED avec électronique intégrée

Pour faciliter la conception de certains circuits, des fabricants ont eu l'idée d'incorporer une électronique adaptée dans le boîtier de l'afficheur même. Cette électronique peut être un simple circuit de décodage d'adresse (entrées BCD sur quatre fils), tout comme il peut intégrer toute une logique de comptage. Ces circuits sont certes bien pratiques mais ils coûtent cher, c'est pourquoi on ne les trouve pas très souvent dans les réalisations personnelles. J'ai eu l'occasion de pouvoir utiliser des TIL311 pour réaliser un mini-fréquencemètre, il est vrai que la réduction de taille, permise par l'intégration dans l'afficheur de toute l'électronique de comptage, est intéressante.